| 感動の山 | 鳳凰三山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

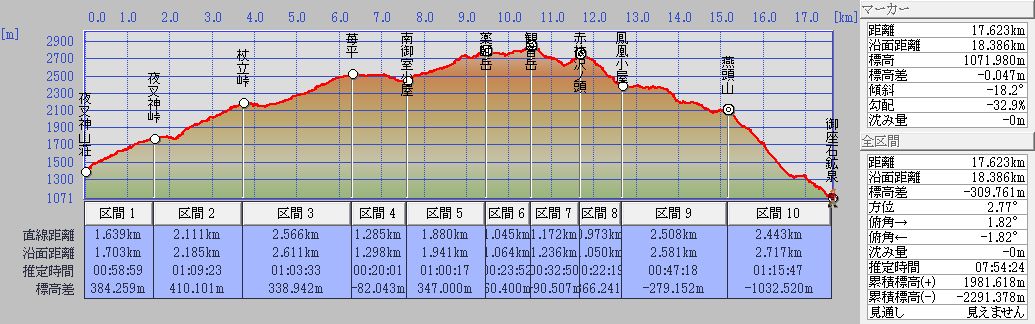

甲府⇒芦安⇒桃ノ木温泉→夜叉神山荘→夜叉神峠(泊)杖立峠→南御室小屋(泊)薬師岳→観音岳→鳳凰小屋→燕頭山→小材氏鉱泉⇒穴山駅⇒甲府⇒昇仙峡。 12月30日夜二人で明日の登山準備に係り31日早朝出発、朝早く目を覚ますとあいにく外は雨だった、少々残念だがしかし日程は一日ではないので明日は晴れるだろうと?期待感を持って雨の中を出発する八王子発7:37分アルプス1号に乗って甲府に向かう雨は相変わらずしとしとと降っている、八王子からやく1時間で甲府駅に着いた、お正月の帰省客で意外と混雑している

甲府駅で降りてからお腹がすいているので近くのお店で暖かいうどんを食べる 腹ごしらえは出来たが天気は相変わらず悪いのでサァー!いくぞー!!という気持ちには成れなかった。バスの時刻を見にバスセンターに行く始発は甲府発9:50分約一時間待ちであるバスセンターで色々のパンフレットなど見て時間を費やすタクシーを利用しようかと思ったが2人では割高なのでバスに決める バスに乗り込み甲府の市街地を抜けると晴れていれば目前に南アルプスが一望に出来るのだが雨の為叶わず。 甲府より約1時間終点の芦安に着く。終点まで来たのは5人ほどでおのおの登山の支度をしている。バス代金のほかザック代金として50円取られる芦安のバス停に温泉のマイクロバスが迎えにきていた、われ等は直ぐに歩き始める勅使川にそって橋を渡り車道を登り始める5,6分歩いたところで先ほどのマイクロバスが後ろから登ってく私たち2人のところで停まって何か言っている 温泉客がいないので戻ってきたらしくバスに乗せて行ってくれると言うのでバスに乗り込む5,6分で桃の木温泉に到着運転手さんに礼を言って夜叉神峠への道を聞く 教えてもらった方に歩き始める1時間ほど行くと道が消えてしまったので沢に沿って登ってゆく沢も行き止まりとなり、おかしいと思い地図とコンパスをみて夜叉神峠の方向に山の中を登り始める2時間30分山道もとうとう牛首状のところに当ってしまい進めなくなる... あまり無理をすると良くないので仕方なく戻る事にする。沢の所まで引き返して昼食にする約30分で再び歩き始める途中T氏が上着を落とした事に気がつく、直ぐに引き換えして探しに戻る幸い5分ほど戻った所に落ちていた。沢を下り道のあるところに出て30分程で先ほどの桃の木温泉に戻ってきた約一日無駄足になってしまった。ここから車道を夜叉神峠まで歩いて行くのは時間的に困難なので温泉の人に頼んで車で夜叉神峠登山口まで送ってもらう事にする、今年は積雪が少ないとの事で峠まで楽に車で登ってしまう途中歩いている登山者が多くいる、

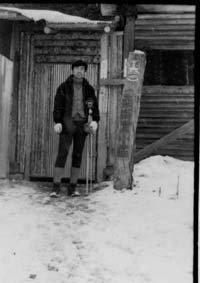

峠に2時に到着、峠の夜叉神山荘に宿泊予約をしてあったので夜叉神山荘の管理人に話して、取りやめにする、まだ時間が有るので一時間ほど登った所の夜叉神峠小屋に泊まることにする、天気が急速に回復して来ている遠くに秩父連山の山並が見えてくる山荘の前から唐松と広葉樹林の混ざった急な道をジグザグに登り始める 登るにつれて雪が目に入ってくる、 30分程歩くと丁度よい休憩場所があり小休止とする頬を吹きぬける風が冷たくてとても気持ちが良いT氏がザックの中からみかんを取り出してひとつずつ食べる喉も渇いていたのでいつもより美味しく思えた。体がだんだん冷えてきて寒くなる、あまり時間を取る事は出来ないので直ぐに歩き始める 登るにつれて雪が多くなる、陽もだいぶ低くなってきた、直ぐ横の山が櫛型山らしい丁度和櫛に似ているので名前が櫛型山とつけられたと以前ガイドブックに記されていた事を思い出す。 櫛形山の後方に富士山の姿が見えてきた。途中に水場の標識はあるので小休止を兼ねて水汲みに行きポリタンクに水を汲んでくる10分ほどして再び歩き始める体もだいぶ疲れてきている、足取りが重くなっているのが感じられるるフランスパンを少しずつかじりながら雪の積もった登山道を重い足取りで歩いてゆく、暫く登ると急に目の前が開けてくる正面に待望の南アルプスの主峰(主脈)が白い巨峰を連ねた雄大な山波が見えてきた 思わず歓声を出してしまう カメラを向けてシャッターを切る、直ぐ上に山小屋があるので今日の宿泊予約をしてザックを置いてカメラだけ持って外にでる大自然の美しさを体全体で感じ取り何とも言い表せない気持ちだ この瞬間の感激は一生忘れる事はないだろう、またこの感激は汗を流して山に登ってこそ味わえる物だと思った 陽が白根三山の後方に沈んでゆき 空が茜色に染まってゆく 富士山も赤く染まって再び感激する、夜叉神峠の素晴らしさを十二分に味わう事が出来た シャッターも十数回切った、 陽が沈み当り一面暗くなって寒くなったが小屋に入る気にはなれなかった。約30人程の登山者が我々と同様に外に出ている、最後のほうになって山小屋に戻ることにする、明日の予定があるので、何時までも外にいられない、小屋に入って直ぐに夕食の支度をしていると山小屋の主人が一升瓶を持ってきて宿泊者全員にお酒を振舞ってくれる 今日は大晦日なので特別に分けてくれたのだ 私たちも頂く事にする寒かったのでお腹の中より温まってくる 食事を済ませてから再び外にでてみるとグーンと冷え込んでくる、身震いがする早々に小屋に戻り明日の準備をして寝る事にする 少々外の風邪が隙間より吹き込むので寒かったが良く眠る事が出来た。 1月1日 陽の出を見るため早く起きる やはり外は寒くて吐く息が白くなる、陽の出は小屋の裏手の方角から出てくる、空に丁度ねずみの形をした雲があり、今年は子年、私の干支でもある...今年は何か縁起の良い年に成りそうだ...そんな気持ちに成った 今日は昨日とは打って変って朝から好天気 陽が出るまで約一時間外にいたので体が冷えてしまった 写真も多く写したし峠の朝も十二分に味わったので鳳凰三山を目指す 山小屋の前の道を進むと直ぐに登りとなり針葉樹林帯の中の道となる、歩き初めなので直ぐに汗が出る30分程のところで小休止、天気は良好ベストコンデションだ 夜叉神峠小屋より約一時間大崖頭山を過ぎて杖立て峠に到着

丁度9時 他にも10人程登山者が休憩している杖立て峠より西側にわずか入った所より白根三山が良く見える所が有るのでそこで私たちは休みとする、左の方向に昨日泊まった夜叉神峠付近も望める、空に僅かだが雲が出てきている10分ほどで再び歩き始める 林の中の下り路となり足元には雪が30cm程積もっている

1月2日 朝4時起床、朝食を素早く済ませて外に出て見ると天気は良好風は無く歩くには最高の環境になっている出発の支度をして南御室小屋を6時25分出発 小屋の前の登山道を登って行く 空は明るくなっているが太陽はまだ昇っていない 雲が有るので雲の影に成っているかも知れない10分ほど登ると緩やかな林の中の路となりこの当りは積雪が30cm程積もっている 足元でにゴシッ!ゴシッ!と響かせながら気持ちよく歩く 南御室小屋より1時間ほど来たところ森林限界を抜けて視界が広がって来る、まだ陽は出ていない、

上り詰めた所が展望の良い所なのでここで休みを兼ねて陽の出を待つもう陽の出時間は過ぎているのだが雲の影になっているので遅れている 暫くすると細長い雲の上より陽が射してくる 2日連続陽の出を仰ぐ事が出来た 今日一日天気は良好らしい

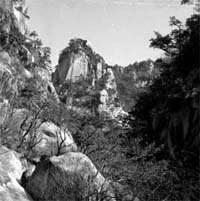

休憩すると直ぐに寒くなる、陽の出を見たので直ぐに出発する、砂払岳の頂上はハッキリとした標識が見当たらないので何時の間にか過ぎてしまう此処からは薬師岳、観音岳、地蔵岳と続く稜線歩きとなり360度の展望だ夜叉神峠からいつも左に見える白根三山の北岳が目前に迫って見える 少々ガスが掛かっているが遠く右方面には八ヶ岳連山が箱庭のように見える又稜線の右斜面には真っ白なペンキを塗ったみたいな霧氷が有り自然が織り成す芸術品に感激し山歩きをいっそう楽しませてくれる 暫く行くと薬師岳2762mの頂上に着く風が僅か吹いているがとっても寒く感じる 薬師岳前方に鳳凰三山で最も高い観音岳が見える写真を素早く撮り再び観音岳に向かって歩き始める暫く歩いた所で真っ白な珊瑚を思わせる霧氷が素晴らしく綺麗で白銀の世界をいっそう引き立たせている この辺りから雪も深い所で1m程ありラッセルしながらの歩行になり T氏は後から続いてくる 薬師岳と観音岳の鞍部に着く いよいよ今回の最高峰の登山開始となる寒いので汗は出て来ない 暫く行くと観音岳の右前方に今回の一番の目的、地蔵岳のオベリスクが見える

一瞬 Oh!と歓声を出してしまう T氏に思わず 見えたぞーと振り返り声を掛ける 登るにしたがってオベリスクがハッキリと目前に見えてくる 鞍部より約30分とうとう観音岳山頂に辿り付く 鳳凰三山の最高峰2841mの観音岳山頂は遮るものが無し 最高の眺望だ此処で写真を撮りながらの小休止 念願のオベリスクを目前にして感無量! 更に奥の方角に多少ガスが掛かっているが甲斐駒ケ岳の雄姿が望める 写真を撮り終わり地蔵岳に向かう オベリスクが一歩一歩近づいてくる いったん観音岳とアカヌケ沢の頭とのコルに出て鳳凰小屋へ直接行く路を右に見送りアカヌケ沢の頭への登りとなるこの当りは稜線が細いので慎重に歩く 足が雪の中に50〜60cmほど入ってしまい とても歩きにくい この当りの斜面にも霧氷が多い観音岳から1時間ほどでアカヌケ沢の頭に到着 風がいくらか強くなって来たので岩陰に隠れて小休止目前のオベリスクを何枚も撮影する 二人とも角度を変えてはシャッターを切る 此処には 撮影の為15人ほど思い思いにカメラをオベリスクに向けている フイルムが無くて困っている人がいたのでフイルムを一本差し上げる 早速オベリスクに向かってシャッターを切っている 天気は悪くないが風が冷たくて指が思う様に動かないし頬が寒さで硬くなり口が思うように利けない おかしな話し方に成ってしまい 互いに顔を見合わせて笑ってしまう。写真を何枚も撮る 寒さが身に応えて来たのでそろそろ直ぐ下の鳳凰小屋目指して賽の河原に降りる事にする地蔵岳とアカヌケ沢の頭とのすり鉢状になっている斜面を一気に降る この当りは雪が無ければ野仏が多く有るところだが今日はあいにく雪に埋もれて姿が見えない

鳳凰小屋より再び下山道を下る 緩い降りが続き時々林の合間より地蔵岳や甲斐駒ケ岳が姿を見せる2時間ほどで燕頭山に着くあまり展望は望めない一面に熊笹が繁っている 木立の間から観音岳が大きく見えて来た、少々ガスが掛かっている 暫くカメラを構えてガスの晴れるのを待っていたが晴れそうも無いので再び下山路を辿る、

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||